Die Werbung mit nicht (mehr) existierenden Schutzrechten ist irreführend und daher wettbewerbswidrig.

Die Beklagte war Inhaberin eines Patentes für Duschbodenelemente zum bodengerechten Einbau mit einem flächigen Trägerelement aus Hartschaumstoff und mit einer Ablauföffnung, in der sich ein Ablauf befindet, wobei auf die Oberseite des Trägerelements eine wasserundurchlässige Folie, insbesondere auf den Hartschaumstoff vorgefertigt aufgebracht ist und diese Folie und ein Bauteil des Ablaufs dazu eingerichtet sind, eine Abdichtung zu bilden.

Aufgrund Nichteinzahlung der Jahresgebühr (Verlängerungsgebühr) war das Patent erloschen.

Gleichwohl warb die Beklagte wie folgt: „Die Oberfläche des Duschboards mit Rinne ist wahlweise unser patentiertes Dichtvlies oder eine mineralische Beschichtung für eine noch eine höhere Punktbelastung.“

Weiter warb sie auf der Internetplattform Amazon mit folgender Aussage „sehr stabile wasserdichte, patentierte Dichtvlies-Oberfläche auch für Mosaikbefliesung“.

Die Werbung war irreführend gem. § 5 UWG. Die Bezeichnung „patentiert“ suggeriert eine Eigenschaft, die einen technischen Vorteil verspricht und neu ist. Ein Patent, auf das sich sein Inhaber in der Werbung beruft, muss tatsächlich erteilt sein und seine Schutzdauer darf noch nicht abgelaufen sein.

LG-Düsseldorf, Urteil vom 15.12.2016, 4b O 71/16

Das „Darknet“ (im Gegensatz zum „Clearnet“, also dem offenen Internet) stellt die Grundlage des Onlinehandels mit illegalen Waren und Dienstleistungen dar. Der Netzwerkverkehr wird durch den TOR-Browser verschlüsselt, bezahlt wird durch anonyme „Kryptowährungen“, wie Bitcoin. Die szenetypische Konspiration stellt die Ermittlungsbehörden vor große Schwierigkeiten. Technische Ermittlungsmaßnahmen, wie „Datenerhebungen“, „Überwachungen“ oder „Finanzermittlungen“ laufen ins Leere. Deshalb müssen stets neue Ermittlungsansätze erfunden werden. Insbesondere ist die Verbindung verdeckter Kommunikationen und klassischer Ermittlungsmethoden erfolgreich. Eine besondere Rolle spielt dabei die Übernahme und Fortführung der digitalen Identitäten bereits identifizierter Täter. Trotz des damit verbundenen hohen personellen und zeitlichen Einsatzes bleibt auch damit das Darknet kein rechtsfreier Raum.

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthaltene Einwilligung eines Verbrauchers in die Kontaktaufnahme zu Werbezwecken auf mehreren Werbekanälen widerspricht nicht § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3 UWG.

Es ist keine eigene Einwilligungserklärung für jeden Werbekanal erforderlich.

Eine Einwilligung wird in Kenntnis der Sachlage erteilt, wenn der Verbraucher weiß, dass seine Erklärung ein Einverständnis darstellt und worauf sie sich bezieht.

Sie erfolgt auch für den konkreten Fall, wenn klar wird, welche Produkte oder Dienstleistungen welcher Unternehmen sie konkret erfasst.

Eine spezifische Einwilligungserklärung liegt vor, wenn die Einwilligungserklärung keine Textpassagen umfasst, die auch andere Erklärungen oder Hinweise enthalten, als die konkrete Zustimmungserklärung.

Es bedarf mithin einer gesonderten, nur auf die Einwilligung in die Werbung bezogenen Zustimmungserklärung.

BGH, Urteil vom 01.02.2018, III ZR 196/17

vgl. BGH, Urteil vom 14.03.2017, VI ZR 721/15

vgl. BGH, Urteil vom 25.10.2012, I ZR 169/10.

Ein Tierschützer drang nachts in zwei Öko-Hühnerhöfe ein und fertigte Filmaufnahmen. Sie zeigen unter anderem Hühner mit unvollständigem Federkleid und sogar tote Hühner. Diese Filmaufnahmen strahlte die ARD am 18. September 2012 unter dem Titel „Wie billig kann Bio sein?“ in der Sendung FAKT aus, um die Auswirkungen zu beleuchten, die die Aufnahme von Bioerzeugnissen in das Sortiment von Supermärkten und Discountern haben.

Die weitere Ausstrahlung wurde von beiden Vorinstanzen verboten. Am 13.03.2018 verhandelt der Bundesgerichtshof über die hiergegen eingelegte und zugelassene Revision.

BGH, VI ZR 396/16

OLG-Hamburg, 7 U 11/14

LG-Hamburg, 424 O 400/13

Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 08.03.2018.

Die Biotechnologie gilt als große Herausforderung für das Patentwesen, da sich nicht nur technische, rechtliche und wirtschaftliche Fragen bei der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen stellen, sondern auch ethische und moralische Fragen eine bedeutende Rolle spielen.

Der Forschungszweig der Biotechnologie betrifft im Wesentlichen die Nutzung von biologischem Material zu technischen Zwecken. Als biologisches Material gilt dabei „Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann“, § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG, wie zum Beispiel Enzyme oder Zellen.

Es lassen sich verschiedene Anwendungsbereiche der Biotechnologie unterscheiden (Landwirtschaft, Medizin, Industrie, Abfallwirtschaft, …)

Die größten (ethischen) Herausforderungen entstehen dabei in den medizinischen Einsatzgebieten, insbesondere in der Forschung mit menschlichen Genen.

Menschliche Gene lassen sich grundsätzlich nicht ohne weiteres patentieren. Möchte man ein menschliches Gen patentieren, so muss man seine gewerbliche Anwendbarkeit, wie zum Beispiel zur Arzneimittelherstellung, aufzeigen.

Derzeit gibt es weltweit ungefähr 200 Medikamente, die aus menschlichen Gensequenzen entwickelt wurden, darunter vor allem Medikamente gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.

Um aus einem menschlichen Gen ein Medikament zu entwickeln, muss ein sehr großer und kostspieliger Forschungsaufwand betrieben werden. Daher scheint auch der mögliche Patentschutz als durchaus gerechtfertigt.

Ausgeschlossen vom Patentschutz bleiben jedoch Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der Genetik eines menschlichen Lebewesens und die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken.

Neben den Herausforderungen, die der medizinische Bereich der Biotechnologie mit sich bringt, birgt auch die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen weitere nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Zu diesem Thema können Sie gerne unseren Artikel „Biotechnologie: Patentierbarkeit von Pflanzen“ vom 20.02.2018 lesen.

Quelle: https://www.dpma.de/patente/patentschutz/schutzvoraussetzungen/biopatente/index.html

Der Inhalt der Patentansprüche bestimmt (und begrenzt) den Schutzumfang eines Patentes.

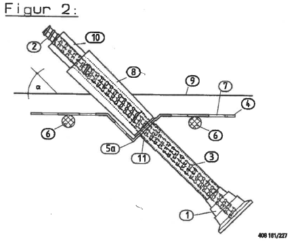

Nach dem deutschen Patent DE 42 34 892 C2 war eine Anordnung zum lage- und richtungsstabilen Einbau von Verankerungsteilen in Beton geschützt. Sie dient der Fixierung von Stützböcken zum Abstützen von einhäuptigen Wandschalungen beim Einbau und Verdichten von Beton. Hierzu wurden die einzubetonierenden Anker bislang mit Draht an der Bewehrung des horizontalen Bauteils befestigt. Erfindungsgemäß ist ein richtungsgebendes Element aus einem Flachmaterial vorgesehen, das auf die Bewehrung der Bodenplatte aufgelegt wird und das entweder einen abgewinkelten Schnitt aufweist, an dem der Anker angesetzt ist, oder dass entsprechend dem vorgegebenen Winkel ein Führungsrohr für den Ankerstab oder den Anker angesetzt ist, sodass der Ankerstab mit der Betonoberfläche den vorgegebenen Winkel einschließt.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend zeichnerisch wiedergegeben:

Ein erfindungsgemäßes Bauteil wird in der Praxis, wie aus der vorstehenden Abbildung ersichtlich, vertrieben.

Davon unterscheidet sich auf den ersten Blick die angegriffene Ausführungsform der Beklagten, wie aus der weiteren Abbildung ersichtlich:

Die Beklagte verteidigte sich im Wesentlichen damit, die angegriffene Ausführungsform bestehe weder aus einem Flachmaterial, noch weise sie ein angesetztes Führungsrohr auf. Vielmehr sei der Anker selbst in einem Winkel von 45° an einem rechteckigen Baustahlboden angeschweißt, der auf der Bewehrung aufliege, dort aber nicht befestigt werde, sondern nur betonüberdeckt sei. Außerdem handele es sich hier nicht um einen einfachen, sondern um einen Doppelanker, der besondere Vorteile gegenüber der patentierten Lösung biete.

Das Landgericht ließ diese Einwände nicht gelten und nahm statt einer unmittelbaren, eine mittelbare Patentverletzung an. Zwar läge keine Anordnung eines Doppelankers in einem Betonbauteil mit Ankerstab vor, sodass eine unmittelbare Patentverletzung nicht festgestellt werden könne, da die Beklagte die angegriffene Ausführungsform ledig herstelle und vertreibe, aber nicht einbaue.

Jedoch sei eine mittelbare Patentverletzung gegeben. Bei dem Doppelanker handele es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung beziehe, denn er sei dazu vorgesehen, in einem bewehrten Betonbauteil angeordnet zu werden, um den Einbau von Verankerungsteilen unter einem vorgegebenen Winkel in eine nicht geschalte Betonoberfläche zu ermöglichen. Das zeige die Beklagte auch auf ihrer Internetseite. Entgegen der Auffassung der Beklagten weise ihr Modell auch ein richtungsgebendes Element aus einem Flachmaterial auf, das auf der Bewehrung aufliege, dort befestigt und mit Beton überdeckt werden könne.

LG Düsseldorf, Urteil vom 12.06.2007, 4a O 152/06.

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt bei Patentverletzungen grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch des Bestandes des Verfügungspatentes eindeutig zu Gunsten des Patentinhabers beurteilt werden kann. Es darf keine fehlerhafte Entscheidung ernstlich zu erwarten sein. Dies wird regelmäßig nur dann angenommen, wenn das zugrundeliegende Patent bereits in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt wurde.

Von dieser positiven Rechtsbestandsentscheidung kann nach der Rechtsprechung der für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen zuständigen Patentgerichte in Düsseldorf nur abgewichen werden, wenn das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden ist, weil das Patent allgemein als schutzfähig anerkannt ist. Das kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass namhafte Lizenznehmer vorhanden sind.

Ähnliches gilt, wenn die gegen den Rechtsbestand vorgebrachten Einwendungen sich schon bei einer Formalprüfung als haltlos erweisen oder wenn außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für den Patentinhaber unzumutbar machen, die aus der Fortsetzung der Patentverletzung drohenden Nachteile weiter hinzunehmen.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.01.2018, I-15 U 66/17 – Gilette/Wilkinson Sword; Mitt. 2012, 415 – Adapter für Tintenpatrone; Mitt. 2012, 413 – Kreissägeblatt

OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.12.2017, I-2 U 17/17; GRUR-RR 2011, 81 – Glutsattelscheibenbremse,

Urteil vom 17.01.2013, GRUR-RR 2013, 236 – Flupirtin-Maleat,

Urteil vom 17.01.2013, Inst GE 12, 114 – Harn-Katheter-Set,

Urteil vom 29.05.2008, GRUR 2008, 1077 – Olanzapin,

LG München I, Urteil vom 14.12.2017, 7 O 17693/17,

OLG München, Urteil vom 27.06.2012, 6 U 1260/12,

Beck RS 2012, 16104, Urteil vom 18.05.2017, 6 U 3039/16,

Beck RS 2017, 18983,

OLG Karlsruhe, Inst GE 11, 143-VA-LVD – Fernseher,

OLG Braunschweig, Mitt. 2012, 410.

Eine Bauernhof-Olympiade verstößt nicht gegen das Olympiaschutzgesetz. Team-Building-Maßnahmen wie Heugabelweitwurf, Wettsägen, Schubkarren- oder Traktorrennen sowie Strohballenwettstapeln nutzen im Gegensatz zur Auffassung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Wertschätzung der olympischen Spiele nicht unangemessen aus. Außerdem gibt es keine Verwechslungsgefahr mit Wettkämpfen bei olympischen Spielen (seien die Teilnehmer gedoped oder nicht).

OLG München, Urteil vom 07.12.2017, 29 U 2233/17.

Macht man sich strafbar, wenn man illegal Musik, Filme oder Software downloaded?

Nach § 106 Abs. 1 UrhG macht sich strafbar, wer ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt.

Der bloße Kauf einer Raubkopie stellt damit noch keinen Verstoß gegen § 106

Abs. 1 UrhG dar. Allerdings kann die Kopie auf die Festplatte des PC´s eine unerlaubte Vervielfältigung nach § 16 UrhG darstellen. Sie ist nicht mehr durch das Recht auf Privatkopie gem. § 53 UrhG gedeckt. Es handelt sich um eine weitere, illegale Raubkopie, wenn auch schon die zuvor gekaufte Raubkopie offensichtlich rechtswidrig hergestellt wurde.

Das kann man oft leicht erkennen, etwa daran, dass es sich nicht um eine silbern glänzende CD oder DVD aus der Fabrik, sondern um einen bläulich schimmernden Rohling zum Selberbrennen handelt. Die Beschriftungen oder Inlays in der Hülle sind ebenfalls oft leicht als Kopie zu erkennen.

Der Käufer macht sich also strafbar, wenn er offensichtlich eine Raubkopie als Vorlage für seine weitere Kopie nimmt.

Ebenso kommt eine Strafbarkeit wegen Hehlerei nach § 259 StGB durch das Ankaufen der Raubkopie in Betracht. Vorsicht ist auch beim Weiterverkauf der Raubkopie geboten, denn eine Urheberrechtsverletzung kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Gleiches gilt beim gewerbsmäßigen Import von rechtswidrig vervielfältigten Kopien.

Stellen eingeschweißte Matratzen Hygieneartikel im Sinne von Artikel 16 Abs.1e) VRRL (Verbraucherrechte Richtlinie) dar?

Verliert der Verbraucher sein gesetzliches Widerrufsrecht, wenn er eine online erworbene Matratze auspackt und ausprobiert, und muss er hierauf nach Artikel 6 Abs.1 k) VRRL unter konkreter Bezugnahme auf den Kaufgegenstand und die Versiegelung hingewiesen werden?

Diese Fragen hat der Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt. Ein Online-Käufer hatte eine mit Schutzfolie versehene Matratze zurückgeben wollen, der Händler weigerte sich den Kaufpreis, sowie die Transport- und Anwaltskosten zu erstatten. Beide Vorinstanzen hatten dem Käufer bisher recht gegeben, auch der Bundesgerichtshof neigt zu dieser Auffassung, da die Verkehrsfähigkeit der Ware aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen mit der Entfernung der Schutzhülle nicht endgültig entfallen sei. Vielmehr ließen sich Matratzen, wie auch z.B. in Hotelbetten, in der Regel ordnungsgemäß reinigen und wieder in einen verkehrsfähigen Zustand versetzen.

BGH, Beschluss vom 15.11.2017, VIII ZR 194/16